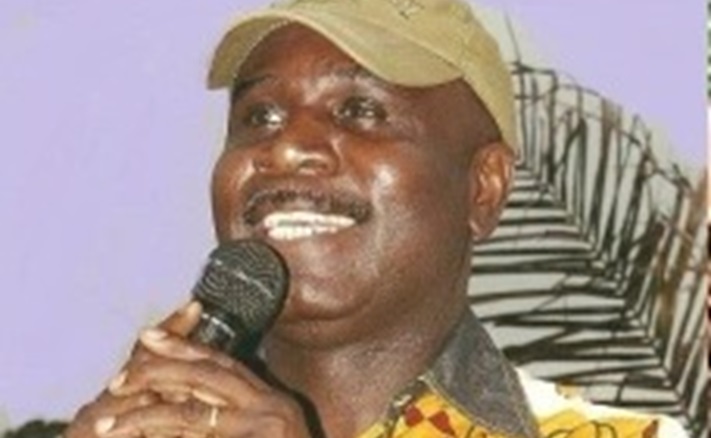

Dans un entretien jeudi 21 novembre 2024 avec Eugène Diomi Ndongala, président national du parti politique Démocratie chrétienne (DC) et notable Nékongo, ce dernier a donné son point de vue sur les états généraux de la Justice dont les travaux ont été clôturés la semaine dernière.

Les états généraux dont les critiques de leurs résolutions fusionnent de toute part, surtout à cause de l’hypothèque qu’on vient de placer sur le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) qui, selon les rapports contestés par les magistrats accusant les organisateurs de ces assises de les avoir manipulés, devrait être chapeauté par le président de la République ainsi que le ministre de la Justice, c’est-à-dire deux puissants membres du pouvoir exécutif.

« Encore plus étonnant, la décision finale sur la question très controversée, manifestement en contradiction avec plusieurs dispositions constitutionnelles qui consacrent l’indépendance du pouvoir judiciaire et du Conseil Supérieur de la Magistrature, serait dévolue à la Présidence de la République elle-même, qui se trouverait ainsi dans une position contradictoire de juge et partie sur cette question », constate Diomi.

Dans un moment de forts troubles sur le plan de l’opinion publique interne, déclenchés maladroitement par la volonté exprimée par une partie de la majorité au pouvoir de réviser et/ou changer de Constitution, interprétée par l’opposition politique et une bonne partie de la société civile comme un « casus belli », Eugène Diomi Ndongala note une certaine « nonchalance » en ce qui concerne le respect des dispositions constitutionnelles et des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs, de la part des organisateurs des états généraux de la Justice, en oubliant que l’indépendance de la magistrature est un des piliers de la démocratie.

En effet, poursuit cet acteur politique, l’indépendance du pouvoir judiciaire est un principe fondamental de tout État de droit. Elle garantit l’impartialité et l’équité dans l’administration de la justice. En République démocratique du Congo, ce principe est inscrit dans la Constitution et constitue un pilier de l’État de droit.

« Il serait une grosse erreur de vouloir réduire l’autonomie du pouvoir judiciaire en faveur du pouvoir exécutif, avec les risques d’ingérence politique dans la gestion de la justice que cela comporte. Certes, sa mise en œuvre effective reste un défi majeur, mais il serait une erreur de jeter l’enfant avec l’eau sale ! », pense-t-il.

Des fondements constitutionnels de l’indépendance judiciaire en RDC

La Constitution de la RDC de 2006 consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif. Plusieurs dispositions viennent renforcer ce principe : cette Constitution établit une stricte séparation des pouvoirs, attribuant à chaque pouvoir des compétences distinctes, dans une logique de « check et balance » ;

le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’organe composé exclusivement de magistrats chargés de gérer la carrière des juges et de garantir leur indépendance et l’Immunité des juges ; les juges bénéficient d’une immunité qui les protège contre les poursuites en raison de leurs décisions.

« Malgré ces garanties constitutionnelles, l’indépendance du pouvoir judiciaire en RDC reste fragile et fait face à plusieurs défis, comme ceux posés par les ingérences politiques ».

Les pressions politiques, notamment en matière de nomination des juges et d’influence sur les décisions de justice, constituent, selon ce « fils idéologique d’Étienne Tshisekedi », une menace constante.

Également, la corruption qui est endémique dans de nombreux secteurs de la société congolaise, y compris dans le système judiciaire, pose un problème sérieux de gestion de la justice.

Les moyens financiers et matériels alloués à la justice sont insuffisants, ce qui affecte la qualité des services rendus.

Le contexte sécuritaire instable dans certaines régions du pays entrave le bon fonctionnement de la justice.

Les conséquences de la faiblesse de l’indépendance judiciaire

La faiblesse de l’indépendance judiciaire, selon Diomi Ndongala, a de graves conséquences pour la RDC. Et l‘intrusion du pouvoir exécutif dans la gestion et administration de la Justice ne pourrait que les aggraver.

Eugène Diomi Ndongala évoque, parmi ces conséquences négatives:

– l’érosion de l’État de droit:

l’État de droit est fragilisé lorsque la justice n’est pas indépendante et impartiale.

– l’atteinte aux droits de l’homme:

les droits de l’homme sont moins protégés lorsque les juges ne peuvent pas rendre des décisions impartiales.

– les entraves au développement économique :

l’insécurité juridique liée à une justice faible dissuade les investisseurs et freine le développement économique.

Cela étant, « nous estimons que les états généraux de la Justice auraient dû se focaliser sur le renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire en RDC, avec plusieurs actions plus que nécessaires et qui n’énervent pas l’actuelle Constitution », comme le renforcement des institutions judiciaires :

Il est essentiel de doter les institutions judiciaires de moyens suffisants pour leur permettre de fonctionner efficacement ; la lutte contre la corruption :

La lutte contre la corruption doit être intensifiée à tous les niveaux de la société ; la sensibilisation de l’opinion publique : il est important de sensibiliser l’opinion publique à l’importance de l’indépendance judiciaire ; la coopération internationale : la coopération internationale peut apporter un soutien précieux pour renforcer le système judiciaire congolais.

L’indépendance du pouvoir judiciaire est donc une condition « sine qua non » pour la consolidation de l’État de droit en RDC et pour soigner une justice considérée comme « malade ». « Faire le contraire signifierait la tuer, une fois pour toutes ».

Voilà pourquoi, « à mon humble avis, il est urgent de mettre en œuvre des réformes profondes pour garantir l’indépendance et l’impartialité de la justice plutôt que des prétendues reformes dans le sens d’orienter les équilibres entre les pouvoirs d’État en faveur de l’exécutif, instituant une super présidence qui pourrait céder facilement à la tentation d’instrumentalisation de la justice à des fins politiques ».

Dans cette optique, conclut-il, « il me semble que les remarques des syndicats des magistrats sur les conclusions des États généraux de la Justice devraient être prises en compte. L’indépendance du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo selon la Constitution si décriée et même maudite par certains, reste la Loi fondamentale de la RDC et consacre de manière explicite le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

Les principaux articles garantissant cette indépendance sont, entre autres, l’article 149 qui affirme clairement que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il souligne ainsi la séparation des pouvoirs, un principe fondamental dans tout système démocratique ; l’article 150 de la Constitution qui traite du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Il stipule que le CSM est l’organe chargé de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice. Il est composé exclusivement de magistrats, ce qui renforce son caractère indépendant ; l’article 151 de la Constitution qui détaille les attributions du CSM, notamment en matière de nomination, de discipline et de statut des magistrats. Il souligne ainsi le rôle central du CSM dans la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) est un organe essentiel pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il assure plusieurs fonctions clés comme les nominations des magistrats : le CSM joue un rôle primordial dans la sélection et la nomination des magistrats, en veillant à leur compétence et à leur intégrité ; la discipline des magistrats : il est chargé de garantir le respect des règles déontologiques par les magistrats et de sanctionner les éventuelles fautes professionnelles ; le statut des magistrats : le CSM définit et garantit les droits et les devoirs des magistrats, contribuant ainsi à renforcer leur indépendance.

« Faire chapeauter le CSM par de hautes figures de l’exécutif comme le président de la République et le ministre de la Justice, signifierait soumettre, de facto, la justice au pouvoir politique, donnant un coup fatal à la séparation des pouvoirs et surtout à l’indépendance du pouvoir judiciaire ».

Il ne faudrait donc pas que des agendas politiques comme celui de la modification/révision/changement de Constitution s’insère subrepticement dans ce débat qui touche à un des piliers de l’organisation de l’État, depuis Montesquieu, qui est celui de la séparation et de l’équilibre entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Toucher à cet équilibre minerait gravement le fonctionnement de l’État, transformant une justice malade en une justice moribonde.

LM